بشائر: الدمام

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارًا بتعديل تنظيم العمل المَرِن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ.

ونصّ القرار الوزاري على تعديل المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل المرن للعامل إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في النطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

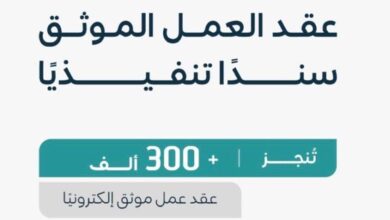

وأكدت حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا.

ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.