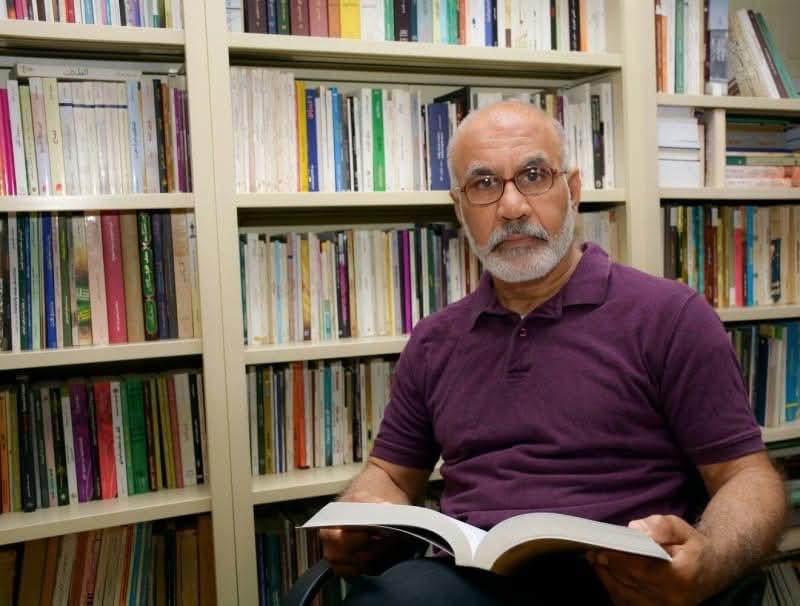

د. حجي الزويد

مقدمة : حين يولد الإنسان من رحم بيئته:

حين يولد الإنسان من رحم بيئته ويغتذي بذاكرتها، يصبح صوته امتدادًا لروح المكان، ويغدو أدبه مرآةً لتحولاته. وهذا ما ينطبق تمامًا على الأديب حسين علي العلي، الذي وُلد في الأحساء عام 1957م، وسط بيئة متواضعة في إمكاناتها المادية، ولكنها غنية بالتراث الشعبي والذاكرة الجمعية والوجدان الجمعي. لقد كان ابن النخلة والماء والتراب، يحمل في داخله صدى الأزقة القديمة ورائحة البساتين، ويرى في تفاصيل الحياة اليومية مادة خامًا تصلح أن تتحول إلى أدب وفن.

لقد جسّد حسين علي العلي في أدبه وفنه صورة المثقف الذي يرى في المكان ذاكرة، وفي الذاكرة مسؤولية، وفي المسؤولية مشروعًا إبداعيًا متكاملًا. وهكذا غدا صوته امتدادًا لروح الأحساء، وذاكرته الحيّة، وجسرًا يصل بين التراث والتجريب، وبين المحلي والإنساني.

حسين العلي.. صوت الأحساء السردي:

منذ طفولته، أدرك أن المكان ليس مجرد جغرافيا جامدة، بل هو كائن حي يعيش في ضمائر أبنائه، ويشكل هويتهم ووعيهم. لهذا ظلّ العلي وفيًا للأحساء، يستلهم منها صورًا وأصواتًا وحكايات، ويعيد تشكيلها في نصوصه ولوحاته، وكأنه يعيد كتابة ذاكرة المكان على نحو جديد. فالنخيل في قصصه ليس مجرد شجر، بل رمز للثبات والكرامة، والماء ليس مجرد مورد، بل هو شريان حياة يحمل دلالات النقاء والخصب.

المزج بين التراث والتجريب:

لقد حمل على عاتقه هموم المكان، ولكنه لم يكتفِ بنقلها كما هي، بل أعاد صياغتها بفنّ ووعي، جامعًا بين الوفاء للتراث وبين شغف التجريب. وهنا تتجلّى فرادته: فهو لم يكن حبيس الماضي، ولا أسير الحداثة الباردة، بل اختار أن يمزج بين الاثنين في تجربة إبداعية تمسك بجذور التراث، وتطل في الوقت ذاته على فضاءات جديدة من التعبير الفني.

وبهذا الجمع بين المحلي والإنساني، وبين التراث والتجريب، استطاع حسين العلي أن يصنع لنفسه موقعًا مميزًا في المشهد الثقافي. فهو صوت ينتمي إلى الأحساء، لكنه لا يتقوقع فيها؛ بل يمدّ تجربته نحو آفاق إنسانية أرحب، ليغدو أدبه جسرًا بين الضفة المحلية والضفة الكونية. ومن هنا يمكن القول إن نصوصه، سواء القصصية أو الفنية، لم تكن انعكاسًا ذاتيًا فحسب، بل كانت شهادة على عصر كامل وتحولاته الاجتماعية والفكرية.

الذاكرة بوصفها مسؤولية:

أدرك العلي منذ وقت مبكر أن المكان ليس فقط جغرافيا، بل ذاكرة جمعية تحفظها الأجيال. من هنا جاءت مسؤوليته كمثقف: أن يحمي هذه الذاكرة من التلاشي، وأن يُعيد صياغتها في نصوص فنية. لقد كانت ذاكرة الأحساء بالنسبة له مرآة للتحولات الاجتماعية، وأداة للتعبير عن صراع الإنسان بين البساطة والتعقيد، بين التقاليد والحداثة.

لقد كان حسين العلي مثالًا للمثقف الذي يرى في المكان ذاكرة، وفي الذاكرة مسؤولية، وفي المسؤولية مشروعًا إبداعيًا يليق بأن يُقدّم للأجيال. وهكذا، صار صوته امتدادًا لروح الأحساء، ووجهًا من وجوهها الثقافية، وذاكرة حيّة تُذكّرنا دومًا بأن الأدب هو أصدق صورة للبيئة التي ينشأ منها.

الطفولة والبدايات:

نشأ حسين العلي في بيت بسيط، وبدأ تعليمه الأولي في الكتاتيب، ثم انتقل إلى الدراسة في الحوزة الدينية تأثرًا بالجو العام الذي كان يدفع بالكثير من أبناء جيله إلى طلب العلم الديني. غير أن قدره الأدبي اختار له طريقًا آخر. عام 1970م، انطلق نحو حياة الكدح والعمل مبكرًا، متنقلاً بين النجارة والحدادة والبناء والدهان، متنقلاً بين مدن المنطقة الشرقية.

هذا الاحتكاك المبكر بالطبقات المختلفة، وبالجنسيات والثقافات المتنوعة من عمال وأصحاب مهن، فتح أمامه نافذة على التجربة الإنسانية العميقة. ومن هنا تفتّح وعيه على تعددية الحياة وغنى تفاصيلها، وهو الوعي الذي سيصب لاحقًا في كتاباته.

كانت نقطة التحوّل حين عثر فجرًا على رواية مترجمة ملقاة بجوار مسجد، قرأها بنهم حتى أدمن القراءة، وهناك بدأت رحلة جديدة: رحلة البحث عن الثقافة والمعرفة، ورحلة الانغماس في الأدب باعتباره ملاذًا ونافذة على العالم.

بين الفن التشكيلي والقصة القصيرة: رحلة حسين العلي الإبداعي:

في بدايات شبابه، اختار حسين العلي أن يكون فنانًا تشكيليًا قبل أن يكون قاصًا. شارك فيما يزيد عن خمسين معرضًا داخل المملكة وخارجها بين عامي 1978 و2004م، وقدّم أعمالًا اتسمت بالسريالية بالأبيض والأسود، فيها بعد فلسفي ونقدي أثار إعجاب النقاد والجمهور.

لكن بعد ربع قرن من الإبداع التشكيلي، أحس أن لوحاته لم تعد تكفي لإطفاء عطشه الداخلي، فترك الريشة واتجه نحو القلم. عندها وُلد القاص داخله، وأخذت القصة القصيرة مكان اللوحة، ولكنها ظلت تحمل نفس الروح البصرية، إذ جاءت قصصه غنية بالصور والدلالات.

حسين العلي: قاص يكتب بالحياة لا بالحبر:

منذ أن أمسك حسين العلي بالقلم، بدا واضحًا أن الكتابة عنده ليست مجرد سرد للأحداث أو صياغة للحكايات التقليدية، بل هي كشف عميق للوجود الإنساني ومحاولة لتعرية الواقع بجرأة لا تخلو من رهافة. إن قصصه القصيرة تحمل طابعًا يجمع بين الواقعية القاسية أحيانًا والرمزية الموحية في أحيان أخرى، مما يجعل القارئ أمام نص مزدوج القراءة: ظاهر يسرد الحدث، وباطن يفتح باب التأويل والتساؤل.

عرف العلي كيف يلتقط التفاصيل اليومية الصغيرة التي تمر على الناس مرور الكرام، ليحوّلها إلى مشاهد قصصية نابضة بالحياة، ثم يبني منها نصوصًا تدهش القارئ بنهاياتها المفاجئة والمباغتة. ولأنه عاش حياة كدح وتنوعت خبراته، جاءت شخصياته قريبة من الواقع، من لحم ودم، تحمل لغة الشارع وهموم البسطاء، لكنها في الوقت نفسه تتحول إلى رموز أوسع تعكس صراع الإنسان مع ذاته ومع مجتمعه.

في بعض نصوصه الساخرة، استخدم العلي الحمار بوصفه شخصية محورية، في إشارة ذكية إلى عبثية الواقع وإلى التناقضات التي يعيشها المجتمع. هذه السخرية لم تكن سطحية أو تهكمًا عابرًا، بل كانت وسيلة لإيصال نقد اجتماعي عميق بلغة أدبية سلسة.

وتتسم لغته القصصية بالاقتصاد والإيجاز، ولكنه إيجاز مشحون بكثافة المعنى، يجعل من كل جملة لبنة تحمل دلالات عديدة. القارئ يجد نفسه أمام نص قصير في الحجم، ولكنه ممتد في أبعاده الفكرية والفنية. هذا التوازن بين البساطة والعمق هو ما ميّز حسين العلي عن كثير من مجايليه.

كما أن نصوصه تشتبك مع أسئلة الإنسان الكبرى: الحرية، العدالة، الاغتراب، والمصير. وهي بذلك تتجاوز المحلية لتلامس الهم الإنساني العام، مع بقائها متجذرة في بيئة الأحساء ووجدانها الشعبي. لذلك، يجد القارئ في قصصه صدى لمعاناته الخاصة مهما اختلف المكان أو الزمان.

لقد مارس العلي كتابة القصة بوصفها مغامرة فكرية وجمالية، يسعى فيها إلى خلخلة يقين القارئ، وإلى إثارة الدهشة عبر المفارقات التي يبنيها. وهو بذلك لم يكتب للتسلية فحسب، بل كتب ليوقظ وعيًا، وليترك أثرًا يبقى بعد انتهاء القراءة.

السرد مرآة للإنسان: تجربة حسين العلي القصصية:

• “الآن” (2008م)، مجموعة قصصية مثّلت ولادة صوته الأدبي.

• “سفر المرايا” (2011م)، التي حملت أبعادًا إنسانية ووجودية.

• “أصوات قصصية أحسائية” (2012م)، عمل جماعي جمع فيه نصوص 62 قاصًا من الأحساء.

• “أخاف من مريم” (2013م)، نصوص تحاكي قلق الإنسان وأسئلته.

• “العاري” (رواية – 2017م)، نص جريء في موضوعه ومختلف في تقنياته.

• إضافة إلى روايات مخطوطة مثل “العبيد” و“الطريق إلى مكة”.

نماذج من بعض أعمال الأديب حسين العلي مع شرح لطبيعة القصص وفكرتها، لتتضح ملامح أسلوبه أكثر:

من مجموعة “الآن” (2008م)

إحدى القصص القصيرة جدًا تبدأ بمشهد عادي لرجل ينتظر الحافلة، ولكنه يكتشف فجأة أنه ينتظر منذ سنين طويلة دون أن تتحرك الحافلة أو يتغير الركاب. هذه المفارقة البسيطة تتحول عند العلي إلى رمز للانتظار العبثي في حياة الإنسان، وكيف يُستهلك العمر في ترقّب ما لا يأتي.

من مجموعة “سفر المرايا” (2011م)

في هذه المجموعة، يوظف العلي المرايا كرمز دائم، ليعكس من خلالها وجوه الناس، لكنها وجوه مشوهة بالزيف أو التناقض. في إحدى القصص، ينظر البطل في المرآة فلا يرى نفسه بل يرى جاره! القصة هنا تتحول إلى نقد اجتماعي عن ذوبان الهوية الشخصية في مجتمع يفرض القوالب على أفراده.

من “أخاف من مريم” (2013م)

قصة العنوان تطرح سؤالًا وجوديًا: لماذا يخاف الإنسان من الحب ومن الطهر ذاته؟ يقدّم العلي شخصية رجل يهرب من امرأة اسمها مريم، ليس لأنها تهدده، بل لأنها تذكّره بنقائه المفقود. هنا يوظف الكاتب الرمزية بعمق، فيجعل “مريم” تجسيدًا للنقاء والبراءة، والهروب منها رمزًا للاغتراب الداخلي.

من رواية “العاري” (2017م)

هذه الرواية أثارت الانتباه بسبب جرأتها في تصوير عري الإنسان أمام ذاته وأمام المجتمع. “العاري” ليس عري الجسد، بل عري الروح، حيث يكتشف البطل أنه فقد كل ما يستره من قيم ومبادئ، وأن المجتمع من حوله عارٍ بالقدر نفسه. الرواية تقدم نقدًا اجتماعيًا لاذعًا بلغة مكثفة.

توظيف السخرية – “الحمار”

في عدد من قصصه، جعل العلي “الحمار” شخصية متكررة، ولكنه لم يقدمه كرمز للغباء، بل كمرآة ساخرة للواقع. فالحمار في قصصه صبور، متحمّل، أكثر حكمة أحيانًا من البشر، لكنه يُستغل دائمًا. هذه المفارقة السردية تجسد رؤية الكاتب النقدية: الإنسان في كثير من الأحيان أكثر عبثية من الحمار ذاته.

خلاصة أسلوبه القصصي:

• اللغة: قصيرة، مشحونة بالدلالات.

• النهاية: مباغتة، تدفع القارئ لإعادة التفكير.

• الثيمة: نقد اجتماعي وفلسفي بلمسة سخرية.

• التقنيات: الجمع بين الواقعية والرمزية، وبين اليومي والمفاجئ.

تُرجمت قصصه إلى الفرنسية، ونُشرت في صحف ومجلات عديدة مثل: اليوم، الاقتصادية، عكاظ، الوطن، الأيام البحرينية، البيان الإماراتية، مجلة الصاد المصرية.

لنضع مقارنة نقدية بين أسلوب حسين العلي وبعض أبرز كتّاب القصة القصيرة في السعودية والعالم العربي، لتتضح فرادته:

حسين العلي وأساليبه المميزة:

• اللغة: يعتمد على لغة مكثفة وإيجاز شديد، ولكن الجملة عنده مشحونة بالرمز والمعنى، أقرب إلى “البرق” الذي يومض ثم يختفي، تاركًا أثره في ذهن القارئ.

• الموضوعات: يستلهم من الحياة اليومية في الأحساء ومن واقع الكدح والطبقات الشعبية، ثم يحوّلها إلى رموز كونية تمس الإنسان في كل مكان.

• السخرية: بارزة في نصوصه، ولكنه لا يستخدمها للتهكم الفارغ، بل كأداة نقدية تكشف التناقضات الاجتماعية والفكرية.

• النهاية: مفاجئة ومباغتة، تحمل صدمة فكرية أو جمالية تفتح أفقًا للتأويل.

مقارنته بكتّاب سعوديين:

• يوسف المحيميد (قاص وروائي سعودي):

المحيميد يشتغل على التفاصيل الواقعية وأحيانًا على “المسكوت عنه” اجتماعيًا، أما حسين العلي فيميل إلى المفارقة الرمزية والسخرية. كلاهما يوظف البيئة المحلية، لكن العلي يجعلها مرآة للوجود الإنساني العام.

مقارنته بكتّاب عرب:

• يوسف إدريس (مصر):

يُلقب بـ”رائد القصة القصيرة العربية”. إدريس كتب عن المهمّشين والطبقات الشعبية بلغة واقعية مباشرة. حسين العلي يشبهه في الالتصاق بالبسطاء، لكنه يختلف في ميله إلى الرمزية والمجاز أكثر من إدريس. عند إدريس، الشخصيات تعكس الواقع كما هو؛ عند العلي، الشخصيات تتحول إلى رموز تتجاوز حدودها.

• زكريا تامر (سوريا):

تامر معروف بالسخرية اللاذعة واللغة الساخرة المقتضبة. هنا نجد تقاطعًا مع حسين العلي؛ فكلاهما يستخدم السخرية المريرة لتفكيك الواقع. لكن العلي يضيف إلى ذلك بعدًا فلسفيًا يجعله أقرب إلى التأمل، بينما تامر يذهب أكثر نحو المفارقة السياسية والاجتماعية الحادة.

الخلاصة النقدية

يمكن القول إن حسين العلي جمع بين:

• واقعية يوسف إدريس،

• سخرية زكريا تامر،

ولكنه ظل محتفظًا بخصوصية محلية تنبض بملامح الأحساء ومجتمعها، وهو ما منحه صوتًا متفرّدًا في مشهد القصة القصيرة السعودية والعربية.

الأحساء تكتب قصتها: ملتقى السرد بوصفه بيتًا للأدباء

إيمانًا عميقًا منه بأن الأدب لا يزدهر إلا في بيئة جماعية تشاركية، بادر الأديب حسين علي العلي عام 2011م إلى تأسيس ملتقى السرد بالأحساء، ليجعل من مجلسه الزراعي فضاءً ثقافيًا مفتوحًا أمام الأدباء والمبدعين والمهتمين بفن القصة القصيرة والرواية. كان يؤمن أن النص السردي ليس مجرد تجربة فردية معزولة، بل هو حصيلة حوار وتفاعل وتبادل للرؤى، ومن هنا جاء مشروعه الثقافي ليؤكد أن الأدب فعل اجتماعي بامتياز.

تحول المجلس بمرور الوقت إلى منصة أدبية أسبوعية تتلاقى فيها الأصوات السردية المختلفة، حيث كانت تُقرأ النصوص وتُناقش، وتُعرض التجارب الجديدة جنبًا إلى جنب مع التجارب الراسخة. هذا التفاعل أنتج ديناميكية جديدة في المشهد الأدبي بالأحساء، إذ صار المكان بمثابة مختبر حي للنصوص، يتدرب فيه الكُتّاب الشباب على تقديم أعمالهم ويتلقون الملاحظات من النقاد والأدباء الحاضرين.

وقد لفت الملتقى الأنظار خارج الأحساء أيضًا، إذ قام التلفزيون السعودي بتوثيق ثمانية لقاءات مع قاصين وكتاب من داخل الملتقى، ما ساهم في نقل صورة المشهد السردي الأحسائي إلى فضاء أوسع. ولم يكن هذا مجرد تغطية إعلامية عابرة، بل اعتُبر اعترافًا رسميًا بأهمية هذا الحراك الثقافي المحلي ودوره في إثراء الأدب السعودي عمومًا.

من أهم ثمار هذا النشاط الجمعي صدور كتاب “أصوات قصصية” (2012م)، الذي أشرف عليه العلي وجمع فيه نصوصًا لـ 62 قاصًا وقاصة من الأحساء. هذا الكتاب لم يكن مجرد أنطولوجيا أدبية، بل مثّل وثيقة أرشيفية مهمة تسجل مرحلة كاملة من تاريخ السرد الأحسائي، وتكشف تنوع الأصوات والاتجاهات الفنية التي كانت تتشكل آنذاك.

ولم يقف دور الملتقى عند حد القراءات النصية، بل امتد إلى نقاشات فكرية حول قضايا الأدب والمجتمع، وأسئلة الهوية الثقافية، وعلاقة الأدب بالواقع المحلي والعالمي. لذلك أصبح ملتقى السرد بالأحساء بمثابة مدرسة غير رسمية خرّجت جيلًا من الكتّاب الشباب الذين وجدوا فيه فضاءً للتجريب والتعلّم والتفاعل.

بهذا المعنى، لم يكن ملتقى السرد مجرد نشاط ثقافي عابر، بل هو حراك أدبي أصيل أسهم في بلورة ملامح المشهد السردي في الأحساء، وربطه بالحركة الأدبية في المملكة والعالم العربي.

التمرد الإيجابي: قراءة في شخصية حسين علي العلي

لم يكن الأديب حسين علي العلي مبدعًا في كتابته وفنه فقط، بل كان أيضًا إنسانًا متفرّدًا تتجسد فيه معاني التمرد الإيجابي والإلهام الخلّاق. فهو لم يخضع لرتابة العادات أو قسوة التقاليد، ولم ينجرف كذلك وراء الحداثة دون وعي، بل اختط لنفسه طريقًا وسطًا، طريقًا يزاوج بين الأصالة والانفتاح، ويُعيد صياغة معادلة التوازن بين الماضي والحاضر فيما أسماه بـ “فن الممكن”.

وصفه المهندس عبدالله الشايب بأنه شخصية أنيقة، دائم الابتسام، ينشر البهجة حيثما حلّ. ابتسامته لم تكن مجرد سمة شخصية، بل كانت إعلانًا ضمنيًا عن فلسفة في الحياة، فلسفة ترى في التفاؤل قوةً وفي البهجة مقاومةً لآلام الواقع. وقد انعكس هذا المزاج الإيجابي على صداقاته وعلاقاته، فجعل منه شخصية محبوبة ومؤثرة في كل محفل.

كان الأديب حسين العلي يُتقن فن الصمت كما يتقن فن القول؛ صمته لم يكن هروبًا من المواجهة، بل حكمة في انتقاء اللحظة المناسبة للكلام. وحين يتحدث، يتحدث بعمق وهدوء واتزان، فيُصغي له الحاضرون وكأنهم أمام حكيمٍ يعرف كيف يضيء زوايا الغموض. لم يكن يفرض رأيه، بل يقدمه باعتباره رؤية مفتوحة قابلة للنقاش، ما جعله قادرًا على إدارة الحوارات واحتواء الخلافات.

أما في الملتقيات الأدبية والاجتماعية، فقد عُرف بصفته باني الجسور بين المختلفين، إذ يستمع للرأي المخالف بإنصات صادق، ويقدّر التنوع باعتباره مصدر غنى لا سببًا للتنافر. هذه السعة الأفقية جعلت منه قائدًا هادئًا للحوار، وشخصية تحظى بالاحترام حتى من خصوم الرأي.

وكان تمرده تمردًا خلاقًا لا يسعى إلى الهدم، بل إلى إعادة البناء؛ تمردًا على السكون والجمود، لا على القيم والإنسانية. لذلك ظل وفيًا لمبادئ الشهامة والوفاء، ومدافعًا عن كرامة الإنسان، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تجديد أدوات التعبير وإثراء التجربة الأدبية.

لقد ألهم من حوله بطرقه في التفكير وبأسلوب حياته قبل أن يلهمهم بنصوصه. كان يُشجّع الشباب، يفتح لهم بيته ومجلسه، يمنحهم من وقته وخبرته، فيشعرون أنهم جزء من مشروع أكبر من ذواتهم، مشروع ثقافي وإنساني يتجاوز حدود الفردية.

بهذا المعنى، كان حسين العلي أيقونة للتمرد الإيجابي؛ تمردٍ يصنع الأمل بدل اليأس، ويزرع الألفة بدل القطيعة، ويجعل من الأدب والفن وسيلة لإعادة اكتشاف الإنسان في أبهى صوره.

صوت الذاكرة: شهادات حيّة في حق حسين علي العلي

الذاكرة ليست ملكًا للفرد وحده، بل هي حياة جمعية تنسجها التجارب المشتركة والمواقف الإنسانية التي تترك بصماتها في الآخرين. وحين يغادر المبدع هذه الدنيا، يبقى أثره شاخصًا في قلوب من عاشروه، وفي كلمات من عايشوه. إن سيرة الأديب حسين علي العلي لا تُقرأ فقط في نصوصه ومؤلفاته، بل تُستعاد أيضًا في ذاكرة أصدقائه وزملائه وطلابه وجيرانه.

هذه الشهادات التي نقدمها هنا ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي وثيقة وجدانية تعبّر عن صورة الرجل كما انطبع في ضمير الجماعة: مبتسمًا، حكيمًا، كريم العطاء، حاضرًا بروحه في كل مجلس. إنها صورة الإنسان الذي لم يكن أدبه معزولًا عن حياته، ولا حياته منفصلة عن أدبه، بل كان الاثنان وجهين لجوهر واحد: جوهر الإلهام الإنساني.

معالم إنسانية تجلت في شخصية حسين العلي:

الأديب:

“كان حسين علي العلي أديبًا أصيلًا، يجمع بين الواقعية والرمزية، يكتب بعمق الفيلسوف وخفة روح الحكّاء. نصوصه قصيرة في حجمها، لكنها واسعة في معناها، تفتح أمام القارئ أبوابًا من التأمل والدهشة.”

— شهادة أحد النقاد.

الإنسان:

“كان حسين العلي شخصية أنيقة، دائم الابتسام، ينشر البهجة حيثما حلّ. عاش بين التقليدية والتحديث، لكنه لم يستسلم لأيٍّ منهما، بل اختار طريقه الخاص بفن الممكن.”

— المهندس عبدالله الشايب

“كان يجلس بيننا كأب وأخ، يصغي لكل كلمة، ويجعل من الحوار درسًا في التواضع.”

— صديق من ملتقى السرد

المعلّم:

“دخلت عالم القصة عبر مجلسه. لم يكن يوجّهنا بتعالٍ أو يأمرنا، بل كان يشجعنا بابتسامته، ويقترح بهدوء كيف يمكن للنص أن يكون أجمل. جعلني أشعر أن الكتابة ليست فردية، بل فعل إنساني جماعي.”

— أحد طلابه الأدباء الشباب

“كان يفتح الأبواب للجيل الجديد، يضعهم في قلب التجربة، ويمنحهم من خبرته بلا مقابل.”

— شهادة قاص أحسائي شاب

الصديق:

“ما شدّني في شخصية حسين العلي أنه كان قادرًا على الجمع بين الجدّ والمرح. تناقش معه في قضية فلسفية فيمنحك عمق المفكر، ثم يطلق نكتة صغيرة تجعلك تبتسم. إنه مزيج نادر بين الحكمة وخفة الظل.”

— أديب من خارج الأحساء

“كان مجلسه مكانًا نلتقي فيه لنضحك بقدر ما نتفكر. كان يوزع البهجة كما يوزع الحكمة.”

— صديق من رواد الملتقى

الجار:

“لم يكن حسين العلي أديبًا فقط، بل جارًا أصيلًا. بيته كان مفتوحًا للناس، ومجلسه الأسبوعي كان مدرسة للحوار، لا يفرّق فيه بين كاتب أو عامل، بين مثقف أو بسيط. الجميع عنده له مكان.”

— شهادة أحد جيرانه

“كان يمد يد العون قبل أن يُطلب منه، ويجعل من الجيرة علاقة إنسانية راقية، لا مجرد تساكن.”

الخلاصة:

هذه الشهادات الحيّة تُشكّل صوت الذاكرة الذي يخلّد سيرة الأديب حسين علي العلي. فقد كان إنسانًا يزرع البهجة، ومثقفًا يفتح الأبواب للنقاش، وأديبًا يجعل من الأدب وسيلة للحياة. لقد ترك أثرًا لا يُمحى، يجمع بين الكلمة الطيبة والموقف النبيل.

المثقف العضوي: حسين العلي والعمل التطوعي

لم يكن الأديب حسين علي العلي من أولئك الذين يكتفون بالكتابة أو الانشغال بعوالم الفن، بل آمن بأن المثقف الحق هو الذي ينغرس في مجتمعه ويكون جزءًا من قضاياه اليومية. لذلك امتد حضوره إلى المجال الاجتماعي في صورة واضحة وجلية، حين أسس مع مجموعة من أبناء الأحساء مركزًا تابعًا لـ جمعية البر الخيرية، وتولى رئاسته نحو تسع سنوات متواصلة. خلال هذه الفترة عمل على تحويل المركز إلى فضاء للعمل الإنساني المنظم، يمد يد العون للأسر الفقيرة، ويدعم المشاريع الخيرية، ويغرس قيم التكافل في النفوس. لقد وهب وقته وجهده من غير كلل، مؤكدًا أن الأدب والإنسانية وجهان لرسالة واحدة.

أمثلة من أنشطته في المركز الخيري:

• رعاية الأسر المحتاجة: كان يشرف على توزيع المساعدات الغذائية والمالية بانتظام، ويحرص على أن تصل إلى مستحقيها بكرامة ودون ضجيج.

• برامج دعم الطلاب: ساهم في إطلاق مبادرات لتأمين مستلزمات التعليم لأبناء الأسر محدودة الدخل، مثل توفير الكتب والأدوات الدراسية.

• رعاية الأيتام: عمل على تنظيم أنشطة ترفيهية وتربوية للأطفال الأيتام، لإدخال البهجة إلى قلوبهم وتخفيف قسوة اليتم عنهم.

• مشاريع موسمية: من بينها كسوة العيد وتوزيع الأضاحي، التي كانت تُدار بروح من العمل الجماعي والتطوع.

ولم يقتصر نشاطه على المؤسسات، بل نقل روح التطوع إلى حياته اليومية، فجعل من بيته ملتقى أسبوعيًا مفتوحًا للجيران والأصدقاء، حيث تختلط الأحاديث الاجتماعية بالنقاشات الثقافية، وتلتقي قضايا الناس بالهم الأدبي. هناك كان الجميع يشعر أنهم في بيتهم، وأن المجلس ملكٌ مشاع، يجمع الكبار والشباب، المثقف والبسيط، في أجواء من الحوار الصادق والدفء الإنساني.

هذه اللقاءات لم تكن مجرد أمسيات، بل كانت مدرسة للحوار وفضاءً للتجارب المشتركة. فقد وجد الشباب فيها منصة للتعلم والتعبير، ووجد الكبار فيها فرصة لتبادل الخبرات، بينما شعر الجميع بأنهم شركاء في صناعة روح جماعية تتجاوز حدود الأدب إلى ميدان الفعل الاجتماعي. ومع مرور الوقت، أصبح مجلسه ذاكرة حيّة للحي وللمدينة، ونموذجًا يُحتذى في جعل البيت منارة للتلاقي والتطوع.

طبيعة اللقاءات الأسبوعية في بيته:

• جلسات حوارية حول قضايا اجتماعية وثقافية، يشارك فيها أدباء، معلمون، وأهالي الحي.

• قراءات قصصية للشباب المبتدئين، يتلقون من خلالها التشجيع والتوجيه.

• نقاشات تطوعية تهدف إلى التفكير في حلول لمشاكل الحي، مثل مساعدة الأسر المتعففة أو دعم الأنشطة الشبابية.

• مجلس جامع يذيب الفوارق بين الطبقات، ويجعل من البيت نموذجًا للانفتاح والروح الجماعية

لقد جسّد حسين العلي في هذا كله معنى المثقف العضوي بالمعنى الذي تحدث عنه أنطونيو غرامشي؛ ذلك المثقف الذي لا ينفصل عن الناس ولا يعيش في برج عاجي، بل يتفاعل مع هموم مجتمعه ويجعل من إبداعه وسيلة لتقوية الروابط الاجتماعية. وبذلك لم يكن حضوره الأدبي معزولًا عن حضوره الإنساني، بل كان الاثنان متكاملين في رسم صورة رجلٍ جعل من الكلمة والفعل معًا مشروعًا للحياة.

السفر والرياضة:

كان السفر بالنسبة لحسين العلي أكثر من ترفيه، بل وسيلة للمعرفة وتجديد الطاقة. حمل من أسفاره تجارب حياتية أغنت كتاباته. وكان عاشقًا للدراجات الهوائية، يرى فيها رمزًا للحرية والانطلاق.

حسين العلي: حين يتجسد الإنسان في الأديب

لم يكن الأديب حسين علي العلي يعيش داخل حدود النص وحده، بل كان يفيض حضورًا إنسانيًا في كل ما يفعله. فقد عاش بعلاقات إنسانية واسعة، امتدت من محيط أسرته وأصدقائه إلى دوائر الأدباء والمثقفين والطلبة، وعرف كيف يحافظ على هذه العلاقات دون خلط أو تداخل يُفقدها نقاءها. كان قادرًا على أن يكون صديقًا للجميع، يقترب بحميمية وصدق، ويحترم في الوقت ذاته خصوصيات كل علاقة وحدودها.

رأى في الأحساء ليس مجرد مكان للنشأة، بل فضاءً إبداعيًا متقدمًا يزخر بالطاقات والمواهب. كان يتحدث عنها بفخر أينما حلّ، ويعتبرها أرضًا خصبة للفن والأدب والفكر، مؤكّدًا أن هذه الواحة ليست فقط عريقة بجذورها، بل متجددة بعطائها. وقد حمل همّ التعريف بها وإبرازها في كتاباته، وفي كل لقاء ثقافي أو أدبي شارك فيه داخل المملكة وخارجها.

أما مكتبته العامرة، فلم تكن مجرد رفوف تمتلئ بالكتب، بل كانت كنزًا معرفيًا حيًا. فقد جمع فيها ما يعكس اهتماماته المتنوعة: الرواية، القصة القصيرة، الفلسفة، النقد الأدبي، الفن التشكيلي، والعلوم الإنسانية. وبسبب هذا التنوع أصبحت مكتبته مقصدًا للشباب من الأدباء والباحثين، يستشيرونه في اختيار الكتب، أو يناقشونه في الأفكار. كان يستقبل أسئلتهم بابتسامة، ويوجههم برفق، وكأنه مرشد أدبي يفتح لهم بوابات العالم.

وفي نصوصه، جمع حسين العلي بين الصدق السردي الذي يلتقط تفاصيل الحياة اليومية كما هي، وبين الدهشة الفنية التي تفاجئ القارئ وتترك في نفسه أثرًا طويل المدى. كانت قصصه قصيرة في حجمها، لكنها ثرية في معانيها، تضع القارئ أمام مرآة تعكس واقعه وتكشف تناقضاته، وفي الوقت ذاته تدهشه بما تحمله من رمزية وفلسفة. ولهذا ظلّت نصوصه قادرة على التأثير في من يقرأها، لأنها لم تُكتب من فراغ، بل من قلب ينبض بالصدق ووجدان ملتحم بالإنسان.

بهذا كله، كان حسين العلي مثالًا لـ الأديب الإنسان؛ الكاتب الذي لا ينعزل في برجه العاجي، ولا يكتفي بإنجازاته الشخصية، بل يتسع ليكون مرجعًا ورفيقًا، صوتًا يعبّر عن المكان، وذاكرة تحفظ للإنسان قيمته وكرامته.

الخاتمة :

الأديب حسين علي العلي ليس مجرد قاص أو رسام أو ناشط اجتماعي، بل هو حالة متفردة جمعت بين التجربة الإنسانية الغنية والإبداع الفني المتنوع. سيرته هي سيرة تمرد على القيود، وبحث عن الحرية، وإصرار على أن يكون للأدب دور في صناعة الحياة.

حسين العلي، الأديب الذي كتب بالروح قبل القلم.

حسين العلي، الأديب الذي حوّل الكلمة إلى مرآة للإنسان.

حسين العلي، تجسيد عملي يجمع بين سمو الأديب ودفء الإنسان.

لقد صنع حسين العلي من الأحساء فضاءً ثقافيًا عالميًا، وجعل من الكتابة فعل وجود لا ينطفئ.